在晋东南的崇山峻岭间,上党梆子的高亢唱腔穿透黄土高原的晨雾,珐华器的琉璃釉彩映照着太行山的夕阳。晋城这座国家级历史文化名城,正以独特的"三色路径"破解非遗保护的世纪难题,为传统文化在现代社会的存续与发展提供了可复制的样板。

6月26日,晋城高平市中等专业学校戏曲班的学生在表演上党梆子。 陆建国 摄

一、原色保护:建立非遗基因库

上党梆子是山西“四大梆子”之一,因其产生和主要流布于秦汉时期的上党郡而得名,起源于明末清初。2006年被列入首批国家级非物质文化遗产名录。晋城的非遗保护始于对文化根脉的敬畏。在上党梆子保护中,当地实施了"五个一"工程:一套完整曲谱、一套标准教材、一套表演影像、一套传承人档案、一套研究专著。这种系统化建档方式,使包括《三关排宴》在内的传统剧目得以完整保存。

来自美国、英国、加拿大、意大利、德国等国家和地区的30余位海外华文媒体代表走进山西晋城高平市中等专业学校。 中新社 供图

6月26日,来自美国、英国、加拿大、意大利、德国等国家和地区的30余位海外华文媒体代表走进山西晋城高平市中等专业学校,被戏曲班学生表演的上党梆子经典选段深深吸引。学生们身着华服,唱腔婉转,用经典剧目《盗库银》《卖水》和基本功展示,向海外华文媒体代表展示上党梆子文化的独特魅力。

《卖水》的表演者冯庭玉今年16岁,学习戏曲已有四五年了,在2024年第28届“中国少儿戏曲小梅花荟萃”活动中获得“小梅花”称号,舞台上的她一招一式尽显风采。

高平市中等专业学校是国家级重点职业中学,学校探索构建“学生—学校—剧团”全链条、学徒制戏曲人才培养模式,与“陈素琴劳模创新工作室”合作办学,让上党梆子在年轻一代中焕发新的生机。

“陈素琴劳模创新工作室”负责人陈素琴介绍,目前的学生中最小的9岁,最大的17岁,戏曲人才培养是个漫长的过程,只有一往无前才能让上党梆子薪火相传。上党梆子在晋城的传承不仅限于校园。这座几乎“村村有戏台、人人会梆子”的城市,正以创新思维破解传统艺术传承难题。同时,晋城持续开展“戏曲进课堂”活动。这些创新实践使有着数百年历史的上党梆子焕发时代光彩,吸引年轻观众回归剧场。

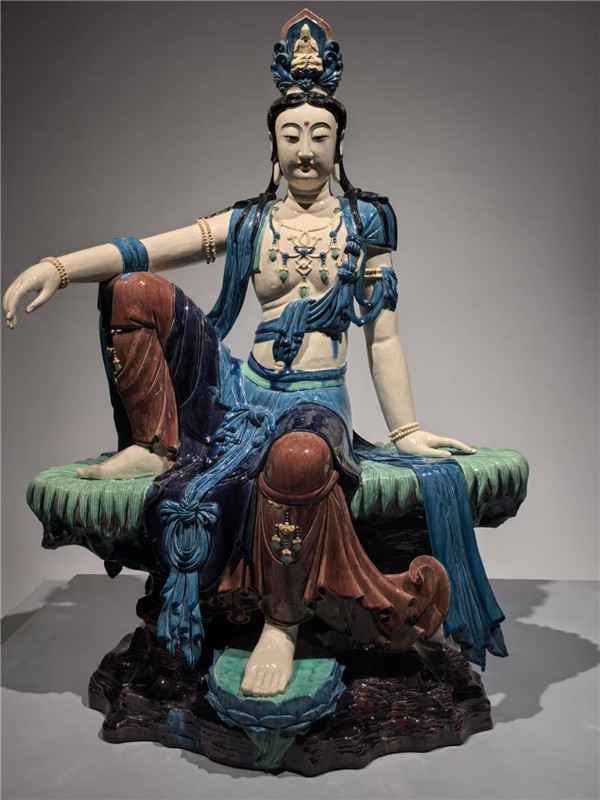

珐华是多种釉色为基调的低温彩釉陶瓷器,萌芽于宋、金,兴盛于元,明,上承唐宋三彩余韵,庄严华美,釉色绚烂。它传达着中国传统文化的精神特质和审美取向,饱含艺术特色和文化内涵,是世界陶瓷史上的东方瑰宝。

山西省工艺美术大师、三晋工匠、“山西三宝·高平珐华”创始人、高平市珐华艺术研究院院长张勇勇介绍说,珐华器胎体全部是手拉坯,然后采用彩画技艺中的沥粉方法,在陶胎上勾勒成凸线的纹饰轮廓,再分别用黄、绿、紫釉料添出底子和花纹色彩,入窑烧成,全程纯手工制作,悬空式作品还需要根据力学原理提前进行塑形和构造。

2009年,张勇勇开始探索恢复珐华制作技艺。为了攻克复烧难题,他四处奔波,从形体设计、塑形、调配釉料、结构处理到烧窑,历经无数次试验,终于重燃珐华窑火,成功复烧失传300年的珐华。

与此同时,高平市动员全市能工巧匠,组织专业团队开启复烧珐华之路,从古文典籍中寻找珐华彩的出处,通过科学方法从残片痕迹中推演烧制工艺,最终让珐华烧制技艺得以重现。

珐华器制作技艺则通过"工序分解法"被拆解为142道工艺流程,每道工序都建立了图文视频档案。晋城市非物质文化遗产保护中心采用三维扫描技术对历代珐华珍品进行数字化建模,精度达到0.01毫米,这种"毫米级"保护为后世留下了不可移动的文化基因。

二、本色传承:构建活态传承生态

传承是非遗的生命线。晋城创新推出"非遗传承双轨制":在家族传承方面,为珐华器制作世家建立"传习工坊",给予每户每年3万元的传习补贴;在社会传承方面,当地37所中小学开设上党梆子选修课,开发《小小梆子戏》等趣味教材。更值得关注的是"工匠返乡计划",通过提供免租金工作室、产品包销等政策,已吸引19位珐华器艺人回乡授徒。

2025年6月26日,“薪火相传——上党梆子精品(经典)剧目展演”公益演出活动在晋城大剧院广场露天举行。 陆建国 摄

上党梆子剧团则实行"以演代练",每年200场"戏曲进乡村"演出既培养了青年演员,又培育了基层观众。2025年6月23日至27日,“薪火相传——上党梆子精品(经典)剧目展演”公益演出活动在晋城大剧院广场露天公益演出,连演5天9场,线下演出+线上直播,名家、名角、新秀老中青同台,促进中青年演员挑大梁、担主角。26日晚9时,参加“晋城故事 世界聆听”的海外华文媒体代表团路过现场,只见现场人山人海,目测近万人。

近年来,晋城市文艺作品创作硕果累累,公共文化服务体系日趋完善,公共文化服务已经融入人民群众生活的各个角落,人民群众也感受到实实在在的文化获得感与幸福感。晋城公共文化服务体系建设普惠于民,正在也必将改变着人们的生活方式。

三、彩色创新:打造非遗IP产业链

让传统技艺与现代生活对话是晋城的创新之道。为让珐华技艺更好地融入现代生活,张勇勇将传统珐华工艺与文创、文旅、文博产业有机结合,打造了高平珐华田园综合体。这里的珐华艺术馆、高平非遗馆等陈列展馆,为珐华文化的弘扬传承搭建了重要平台,也成为高平靓丽的文化名片。同时,还打造了极具特色的帐篷露营地、果蔬采摘园、休闲垂钓园、烧烤餐饮等新业态,形成集旅游度假、户外露营、田园采摘、美食品尝、研学交流、团建拓展于一体的农文旅项目。

珐华器还开发出手机壳、车载香薰等27类文创产品,其中"珐华蓝"系列首饰年销售额突破800万元。上党梆子与网游《原神》合作推出角色皮肤,相关视频点击量超2亿次。晋城还建成全国首个"非遗数字体验馆",游客可通过VR设备"参与"珐华器烧制过程。这种"非遗+"模式延伸出研学旅游、影视制作等产业链,2022年带动相关产业收入达3.7亿元。

目前,高平珐华器已形成五大类产品体系,涵盖传统艺术、炎帝文化、现代文创等方向,年产量突破1万件,带动就业超百人,年产值达2亿元左右。这些器形既有艺术价值又具实用性,让珐华艺术“飞入寻常百姓家”。

四、路径启示:非遗保护的"三度法则"

晋城实践提炼出非遗保护的普适性经验:在保护维度上,建立"档案保护—活态传承—创新转化"的全链条体系;在参与维度上,形成"政府引导—市场运作—社会参与"的多元共治格局;在时间维度上,实现"急抢救—稳传承—长发展"的阶段性推进。这种既保持文化本真性又拥抱现代性的辩证思维,正是非遗可持续发展的核心密码。

站在新的历史节点,晋城的非遗保护路径昭示:传统文化不是博物馆里的标本,而是流动在当代人血脉中的活态基因。当上党梆子的梆子声响起,当珐华器的釉彩流光溢彩,我们看到的不仅是技艺的传承,更是一个民族对自己文化根脉的深情守望与创新表达。这份"守正创新"的智慧,或许正是中华文明绵延不绝的深层密码。(完)